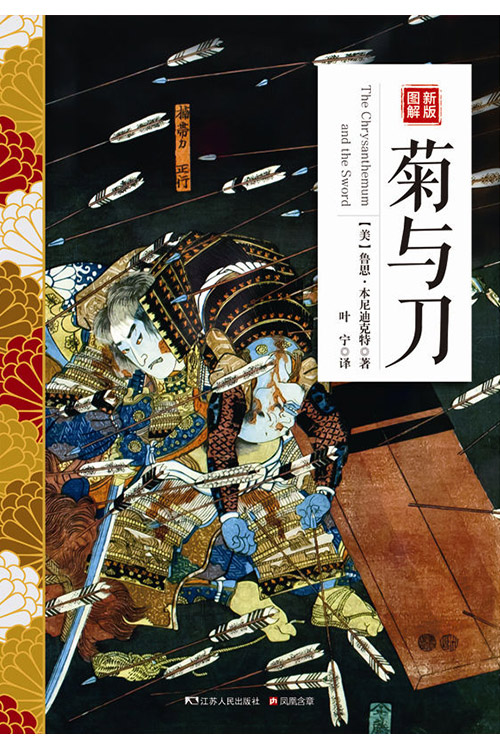

新版图解菊与刀

现代日本学鼻祖,最权威的研究日本文化专著。

定价:¥32.80

作者:(美)鲁思·本尼迪克特 译者:叶宁

出 版 社:江苏人民出版社

出版时间:2016-10-01

ISBN:9787214191496

| 版 次: |

1 |

页 数: |

280 |

| 字 数: |

300000 |

印刷时间: |

2016-10-01 |

| 开 本: |

16开 |

纸 张: |

轻型纸 |

| 印 次: |

1 |

装 帧: |

平装 |

| 正文语种: |

|

编辑推荐

深层次全方面解析日本文化,每个中国人都应该去读的一本书。

现代“日本学”开山之源,被翻译成30种语言,销售逾3000万册。

行销100几多个国家和地区,了解日本不得不读的经典著作。

20世纪50年代美国用它改造日本,80年代世界用它分析日本,21世纪,中国用它认识与重新发现日本。

精装珍藏版,作品语言富有智慧和幽默感。读之既启人深思,又引人入胜,是了解日本民族绕不过的经典读本。

内容推荐

第二次世界大战末期,作为文化人类学家的本尼迪克特接受美国政府的委托,从文化的角度对日本人的思维习惯和行为模式进行研究,本书即是这个研究的

成果。“菊”本是日本皇室的徽章,“刀”是武士道文化的象征,本尼迪克特则用这二者来象征日本人的矛盾性格。本书共分13章,从对战争的看法讲起,讲到明治

维新,再分别阐述了日本社会的风俗习惯、道德观念,甚至还包括日本人如何进行“自我训练”和怎样教育孩子等方方面面。

本书甫一出版便受到了社会各界的高度评价,它也直接影响了美国战后的对日政策。事实证明,美国战后的对日政策是成功的。整整70年过去了,《菊与刀》

因其巨大的影响和经典的学术价值,已然成为人们了解日本的必读书目。

作者简介

鲁思·本尼迪克特( R u t h B e n e d i c t)(1887-1948年),1887年出生于纽约,美国著名文化人类学家、诗人。她1909年毕业于瓦萨尔学院,获文学学士学位。

1919年进入哥伦比亚大学,攻读文化人类学,1923年获博士学位,之后留校任教。二战期间,她先后对荷兰、德国、泰国、日本等国民族性进行研究,尤其对日本的研

究贡献最大。二战结束后,她继续在哥伦比亚大学任教,直到1948年9月病逝,享年61岁。

目录

第壹章 任务——研究日本

第贰章 战争中的日本人

第叁章 各得其所,各安其分

第肆章 明治维新

第伍章 历史和社会的负恩者

第陆章 永远偿还不完的恩情

第柒章 情义最难接受

第捌章 对名誉的情义

第玖章 日本式的人情

第拾章 道德的困境

第拾壹章 自我修炼

第拾贰章 对儿童的教育

第拾叁章 投降后的日本人

媒体评论

在线试读

自我修炼

在国外观察家看来,对一种文化中的自我修炼似乎没有什么意义。虽然修养的方法显而易见,可为什么要给自己找那么多麻烦事儿呢?为什么一定要把自己吊在挂钩上?为什么一定要专注于丹田?为什么要让自己过着过于简朴的生活?为什么只专注于一种苦行,却对别人认为重要的、应该修炼的东西置之不理,比如对某种冲动进行控制?特别是那些在自己国家里从来没有学习过什么修养方法的观察家,当他们来到一个对行为修养异常重视的国家后,很容易产生误解。

美国人不具备自我修养的悠久历史,自我修养的方法也不多。在他们看来,如果能在生活中找到可以实现的目标,在必要的时候就会对自己进行锻炼,从而达到目标。但是,要不要进行修养训练,则取决于一个人的理想、良心,以及所谓的“职业本能”(an instinct of workmanship)。例如,为了成为足球运动员,可以接受严格的训练;为了成为音乐家,或者为了获得事业成功,可以将所有娱乐抛诸脑后。良心会让一个人放弃邪恶和轻率的念头。对美国人来说,自我修养这门功课与做算术不一样。他们不会考虑特殊事例,只会把自我修养作为一种技术加以练习。他们掌握的修行方式大都是由欧洲教派的领袖,或者专门传授印度教修炼方式的印度教牧师(swamis)教的。在今天的美国,已经看不到那些由基督教的圣特丽萨(Saint Theresa)或圣胡安(Saint John)传授和实践的默想式与祈祷式的宗教修行方式。

在日本人看来,不管是参加中学考试的少年,还是参加剑术比赛的人,哪怕是贵族,除了要学习考试规定的内容,还要进行自我修养训练。不管考试成绩多好,不管剑术多么高超,不管礼貌多么周到,他们都必须放下书籍、竹刀,或者其他社交活动,专门进行自我修养训练。在西方人眼里,这是一种神秘的修炼。事实上,并非所有日本人都要接受这种修炼。可是,对他们来说,有关自我修养的术语和实践活动,却在他们的日常生活中占有极其重要的地位,即使对于那些从不修炼的日本人也如此。在日本各个社会阶层中,几乎每个人都会用日本文化中流行的那套自我克制理念来判断自己和他人。

日本人的自我修养主要有两大类,一是培养能力,二是比培养能力可以给予更多东西的修炼,我将之称为“圆熟”。在西方人眼里,这两种自我修养训练差别不大,但是对日本人来说却有差别。它们的目标不同,能够产生不同的心理效果;它们的依据不同,能通过不同的外部标识加以识别。对能力的培养,我在这本书中已经列举了不少事例。例如:一位日本陆军军官谈到士兵们平时的演习经常长达60 多个小时,而在这个过程中,休息时间仅仅只有十来分钟时,说:“他们已经会睡觉了,现在需要煅炼的是不睡觉。”在西方人眼里,这是一种极端要求,它的目的也仅仅是为了培养一种行为能力。但是那位军官讲的是一种被日本人公认的行为准则,即精神驾驭术,认为人的意志可以驾驭几乎能忍受一切的肉体,为了达到这个目的不惜牺牲健康,并且对忽视了健康、肉体就会被伤害的原则不予理会。日本人的“人情”几乎全是以这种观念为基础。他们认为,不管健康条件是否允许,不管肉体是否允许,更不管肉体是否经过特别培养和训练,肉体的要求都要服从于人生大事,即为了发扬日本精神,每个人都可以任何形式的自我修养为代价。

书摘与插画